文 / 巴九灵

黄金真的疯了,4200美元/盎司,国际现货黄金价格再次刷新,年内至今已上涨超50%。上限到底在哪里,至今难有定论。

白银现货价格也突破45年来新高。上一次的纪录,还是1980年亨特兄弟试图操纵市场达成的。而且上涨还将继续——伦敦白银库存告急,目前有1500万到3000万盎司白银用运送金条的昂贵方式从纽约运往伦敦,以提供流动性。

“货币三兄弟”之一的铜也不甘示弱,年内至今上涨近20%。随着印尼Grasberg矿山因泥石流事故宣布停产,铜价还将在高位飞行。凭借优异表现,它被资深大宗交易分析师冠以新绰号:21世纪新的石油。

然而,今年的行情不仅仅是金银铜的表演,许多关键有色金属和贵金属都跟着一起涨了。看到这一幕,对这些金属需求量极高的新能源汽车厂商忧伤了:

成本蹭蹭蹭往上走,是逼着我涨价吗?

新能源车里的“金银铜”

金银铜“三兄弟”在工业领域的应用长期被人低估。

尤其是“老大哥”黄金,不但是中国大妈的最爱,同样也是新能源汽车行业的宠儿。

黄金因其出色的导电性,可确保信号在点火系统、传感器接口以及控制单元中稳定传输,减少电阻,提升汽车系统的可靠性和效率;它还常被用作防腐蚀涂层,保护汽车的关键部位,如电池接头和电子连接器免受氧化和腐蚀的侵袭,延长部件的使用寿命。

“二师兄”银,也只不是传统意义上的投资品。事实上,工业需求占对银总需求的59%。2024年,光伏领域新增装机超600GW,年耗银量随之攀升至6100吨;AI数据中心与5G半导体等新兴领域用银量同比激增3倍;在新能源汽车领域,随着年销量突破2000万辆,耗银需求达500—1000吨。

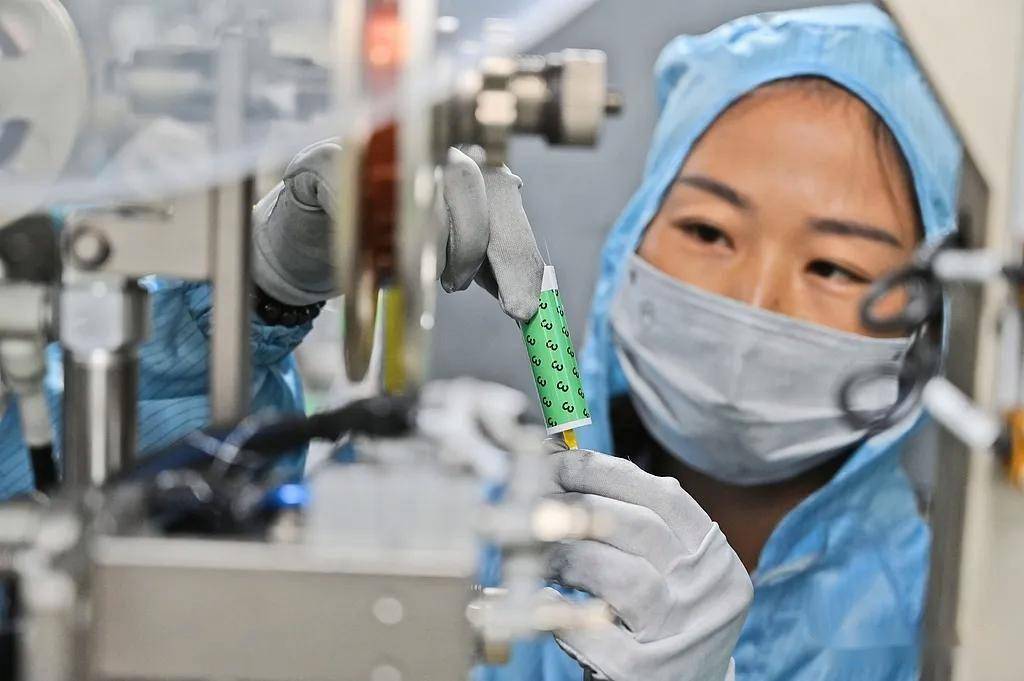

光伏电池片生产车间

白银具有良好的导电性能、抗氧化性和抗腐蚀性,因此常被用于新能源车的电池管理系统、传感器与智能化部件,以提升导电性能和信号精度。

根据世界白银协会的统计,混动和纯电汽车的白银用量较传统汽车分别增加21%和71%。特别是高端纯电车型,用银量比混动高出四成。

至于“三师弟”铜的涨价,也得益于工业需求旺盛。依然是在新能源车领域,耗铜量和传统燃油车根本不是一个量级。据CRU的统计,2025年全球新能源汽车用铜量将达200万吨。

铜在新能源车中随处可见:锂电池中的电极箔、连接片;电控系统中的铜排和线束;电机大量使用铜绕组。除了整车外,充电设施也是“耗铜大户”,电缆、充电桩、充电枪需要大量高导电线缆,如直流充电桩用铜量就高达60公斤。

高盛数据显示,一辆传统燃油车需要20公斤铜,插电混动汽车需要用铜60公斤,纯电汽车用铜量更是高达83公斤,是传统燃油车的5倍多。

值得一提的是,由于供给不足,银铜涨价将长期影响新能源车的制造成本。

比如,铜短期暴涨的原因,是印尼、智利铜矿停工减产,但从2011到2020年的10年里,全球发现的新铜矿只有15个,地质条件一个比一个恶劣,2020年以后再没有勘探到任何铜矿位置;银矿也面临同样的情况,除了矿场减产,近十年来品位度也不断降低,如今银矿开采通常是其他金属提取过程的副产品,因此很难快速增加供应。

智利,铜矿中正在处理铜的工人

蠢蠢欲动的“小兄弟”

除了金银铜,新能源车对于其他金属小兄弟的需求,可要比燃油车丰富得多,也重要得多。而它们的价格也和金银铜一样水涨船高,进一步侵蚀新能源车的利润空间。

其中,占整车成本的40%—60%的动力电池就要吃下一大半元素周期表。而和电池相关的关键金属,如锂钴镍铂,今年不是涨得比较疯,就是在涨价的前夜,有望成为本轮新能源汽车涨价的“主力”。

被视为“黄金平替”的贵金属——铂,年初以来,铂金价格飙涨了约68%,涨幅比黄金还夸张。

铂的化学稳定性、高吸附能力和特定晶面活性,决定它最适合当燃料电池催化剂,目前行业应用最广泛是铂+碳制成的催化剂,在燃料电池电堆成本中占30%—40%。今年以来,价格疯涨的铂,已令燃料电池催化剂的价格上涨了30%。

原本在金属界的“小透明”——钴,因为其66%的供应量被用在新能源电池,从而被誉为电动汽车的“超级金属”。钴常用于高端电动车配置的三元锂电池中,它能给电池更高的能量密度,增强电池的稳定性和安全性,循环寿命能提升30%。像宁德时代的新一代高能量密度电池,钴含量就达到12%。

工人正在对锂离子电池进行自检

然而随着钴产量占全球76%的刚果金实行出口禁令,全球钴有效供给减少34%,年初还趴在15.9万元/吨的钴,如今直接冲到33.7万元/吨。

据研究机构BloombergNEF测算,每吨钴价格上涨1万美元,一辆中型电动车的电池成本将增加约320美元;钴价每上涨10%,三元电池生产成本就增加约2.3%。如果钴价突破40万元/吨,动力电池成本将上涨8%—10%。

说完了电池,再看看新能源车企的最爱——铝。铝期货在十月份上涨至每吨超过2780美元,创下三年多来新高。

这几年,铝材在车身制造方面刮起了一阵“瘦身旋风”,车架、车门、引擎盖、底盘等用上铝合金后,能显著降低车身重量,提升能效。如今50万以上电动车型中铝材使用率没到70%,都不好意思定位豪华车。而中低端车型轻量化,提升铝材利用率,是目前主趋势。预计今年全年,汽车用铝需求将突破1000万吨。

尽管铝价的涨幅不是最疯狂的,但花旗银行判断,全球原铝过剩量将在2026年前快速下降,全球铝市场正走向二十多年来最严重的供应短缺,未来几年铝价具有50%—60%的上涨潜力。

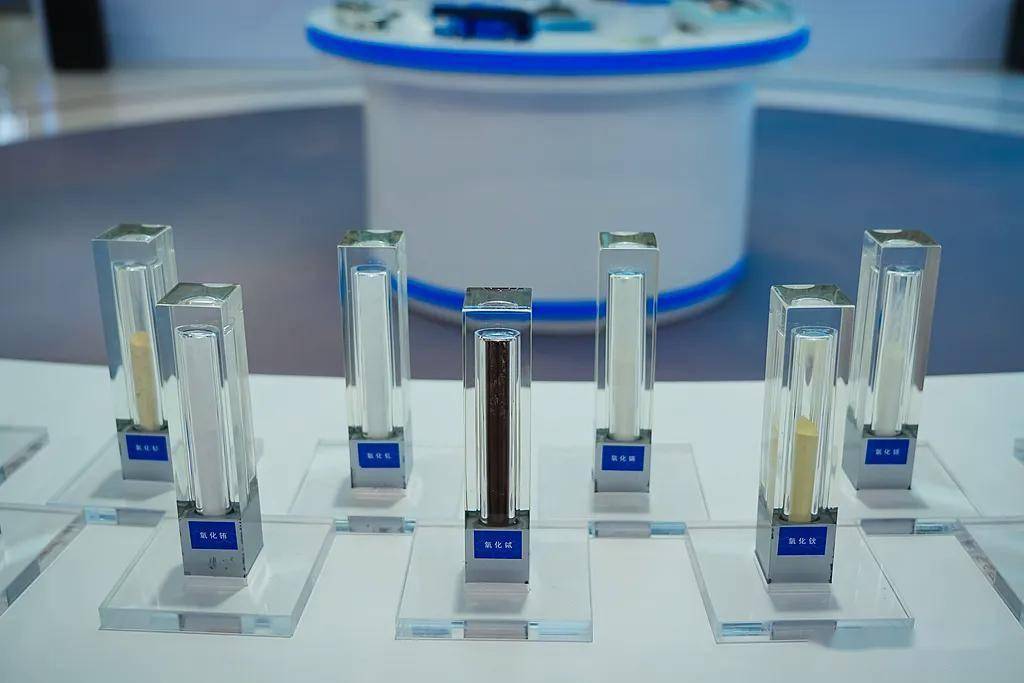

最后一个上涨厉害的是近日处于舆论中心的主角——稀土金属。

从永磁电机到电池,脱胎于稀土的钕铁硼永磁体悄然改变了电动车的成本结构。一台特斯拉Model Y需要消耗2.5kg镨钕氧化物,这看似微不足道的灰色粉末,却占据高阶车型马达成本30%。

然而由于政策管控等因素,从去年三季度至今,稀土精矿价格累计上涨56.53%。近日两大稀土龙头包钢及北方稀土接连发布公告,将上调四季度稀土价格,环比涨幅达37%,预计未来每辆电动车可能涨价2000元。

中国品牌博览会上展出的各类稀土金属

真正涨价,在场外?

随着各类原材料成本攀升,一些车企已有调整供应链的迹象。如比亚迪签订长期锂矿供货协议锁定成本,蔚来加速推进磷酸铁锂电池车型占比,试图缓解镍钴价格上涨带来的压力。

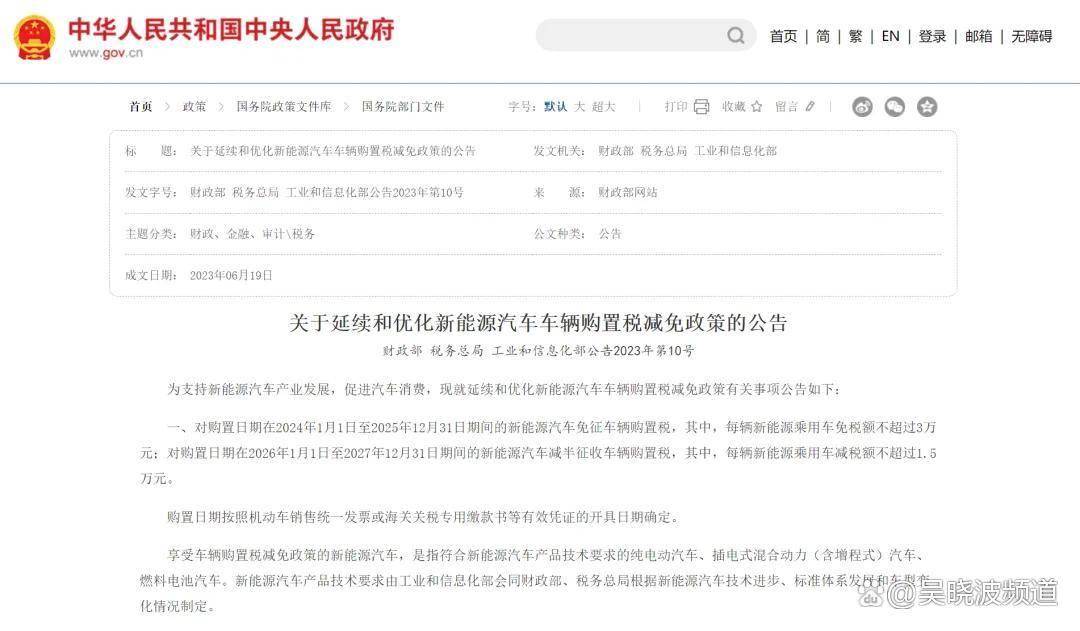

但涨价的“场外因素”——政策对汽车购置税减免按下暂停键,影响恐怕更为深远,也更复杂。

冰冷的倒计时已然开启:2025年12月31日,不仅是新能源汽车免征车辆购置税(每辆新能源乘用车免税额不超过3万元)政策的终点,还是2025年“国补”的最后窗口期。在接下来两年里,新能源汽车将减半征收车辆购置税,每辆车的减税额不超过1.5万元。这意味着,整车落地价比2025年高出5%。

图源:中国政府网

当然也有少数厂商愿意自掏腰包补贴消费者。蔚来表示,若现在完成锁单,因厂家原因需在明年交付,消费者可使用购置税差额补贴券抵减车价,最高可抵扣1.5万元。问界、尊界等部分“鸿蒙系”产品、理想汽车等也推出类似方案。

高端车型尚有利润空间补贴用户,但主打中低端市场的厂商就十分难受了。

除了利润因素,根据最新发布的《关于2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》,国家还对新能源车明确了技术要求。

比如,将插电式(含增程式)混合动力乘用车的纯电续航门槛从此前的43公里提高到了100公里。光是这条,就掐住不少厂商的命脉。因为一些主打低端市场的混动车型,入门版纯电续航仅有几十公里。与此同时,还对电能消耗量规定了更严格的限值等。

这意味着,符合技术要求的车型会减半征收,不符合技术要求的可能会全额征收,即消费者购买成本增加10%。

“伪新能源”的低端车型一般售价在10万左右,受众对价格十分敏感。如果正常销售,相当于涨价10%,消费者的决策容易转移,寻找替代产品(如燃油车)。如果自己吃下购置税,本身利润空间就小,加上原材料涨价,基本算被清退出新能源车市场了。

购买新能源车的消费者

真的会涨价吗?

补贴政策退坡叠加原材料上涨引起新能源车涨价,早在三年前就发生过。

2022年,新能源汽车补贴标准在2021年的基础上退坡30%,动力电池三大关键金属锂、镍、钴齐涨价,同时又遇到芯片短缺问题,这导致了新能源汽车领域进行了一轮普涨。

当时车企普遍的解决办法无非三种:配置不变直接涨价、价格不变减配变相涨价、限定日期自掏腰包补贴。而后,车企通过技术升级和规模效应,在补贴退坡的过程中,逐步覆盖补贴退坡成本。

所以,未来新能源车真的会涨价吗?

从原材料涨价来看,部分金属价格短期难以逆转,成本压力实打实落在每家车企头上,特别是对中高端车型而言,像高端电池、铝材的成本上涨,影响较大。

结合市场分析,另一个尚不成熟的预测可能是,对于中端-高端品牌,这次很可能会像特斯拉一样,通过“减配”的形式,删减花里胡哨的功能,提高整车性价比,从而抵消成本的上涨,但竞争会异常激烈。

对于高端-豪华品牌,和三年前不同的是,一些车企的品牌形象已经树立起来了,购置税补贴只是安抚核心用户的临时手段,高端豪华车本身就是靠旗舰技术和品牌心智来竞争,这次反而能得到一个好的涨价契机。

再结合购置税政策调整来看,或将引发新能源汽车行业的新一轮洗牌。

在“反内卷”的主旋律下,通过标准的设立,将部分技术落后的车型清退出市场,而这些车型往往品牌心智和技术同质化严重,是价格战的常客。

在短期内,消费者可选择的车型范围可能缩小,剩下的是一些价格适中但优质的品牌和车型,加上购置税的影响,整体平均价格会上涨。但总的影响是积极的,那就是倒逼车企去卷真正的技术,特别是优化乘驾体验,提高安全性和竞争力。

主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏