接下来的五个季度,英伟达还有2000万枚Blackwell和Rubin系列芯片需要交付,订单规模高达5000亿美元。黄仁勋着重强调,“这些均不包括中国市场和亚洲市场”

文|《财经》研究员 吴俊宇

编辑|谢丽容

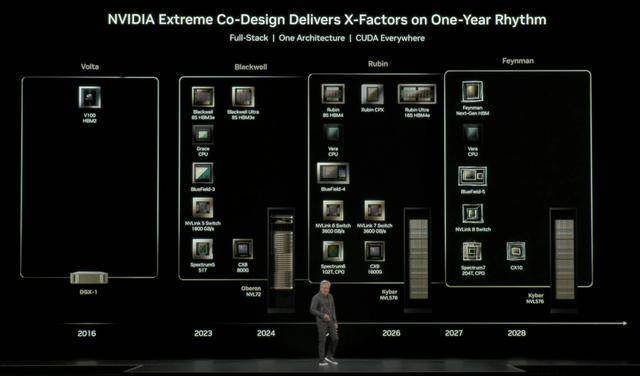

(英伟达创始人黄仁勋发布产品路线图 图片来源:英伟达GTC华盛顿特区峰会)

美国东部时间10月29日,英伟达(NASDAQ: NVDA)市值突破5万亿美元,成为全球首家市值超过5万亿美元的公司。截至10月29日收盘时,英伟达收盘价207.45美元,总市值5.03万亿美元。

当日,微软(NASDAQ: MSFT)、苹果(NASDAQ: AAPL)市值也突破了4万亿美元。截至10月29日收盘时,微软总市值4.03万亿美元,苹果总市值4.00万亿美元。英伟达、微软、苹果是全球市值最高的三家公司。

英伟达市值突破5万亿美元的一个直接因素是,英伟达创始人兼CEO(首席执行官)黄仁勋10月29日在GTC(Nvidia GPU Technology Conference)华盛顿特区峰会发表了主题演讲。这次演讲延续了2025年3月GTC 2025的内容(报道详见《英伟达讲了一个新故事》)。

产品路线图公布

黄仁勋提到,世界正同时经历“通用计算”向“加速计算”的转型。AI工厂 (AI Factory)作为新型数据中心,将大规模、低成本地生产Token(词元,大模型推理算力计量单位,每个字符、标点都是一个Token)。AI将首次参与全球100万亿美元的经济中,使其更具生产力,使其增长更快、规模更大。

在黄仁勋看来,AI现在已经达到了良性循环的时刻。“你使用它越多为它付费,产生的利润就越多;产生的利润越多,投入的算力就越多;投入的算力越多,AI就变得越智能;越智能,使用它的人和应用就越多,能解决的问题就越多。因此需要通过降低成本来保持良性循环。”

黄仁勋进一步阐述,英伟达每一代产品都将带来10倍以上的性能提升,降低10倍以上的Token(词元,大模型推理算力计量单位,每个字符、标点都是一个Token)成本。这个良性循环将持续下去。

为此,黄仁勋公布了产品路线图——英伟达目前热销的是Blackwell系列芯片,将在2026年下半年量产下一代Rubin系列芯片,2027年-2028年将推出Feynman系列芯片。

黄仁勋还披露了这几代产品的订单和收入情况。上一代Hopper系列(H100、H200、H20系列),2023年-2025年整个生命周期(约为2023年初-2025年10月)共交付了400万枚GPU,总价值1000亿美元。

英伟达目前主力旗舰芯片Blackwell(一个Blackwell芯片包含两枚GPU)量产的三个半-四个季度(约为2024年10月中旬-2025年10月),共交付了600万枚Blackwell系列GPU。接下来的五个季度,英伟达还有2000万枚Blackwell和Rubin系列芯片需要交付,订单规模高达5000亿美元。

黄仁勋在披露订单和收入情况后,着重强调称,“这些不包括中国和亚洲市场”(报道详见《黄仁勋称英伟达中国份额从95%降至0%》)。

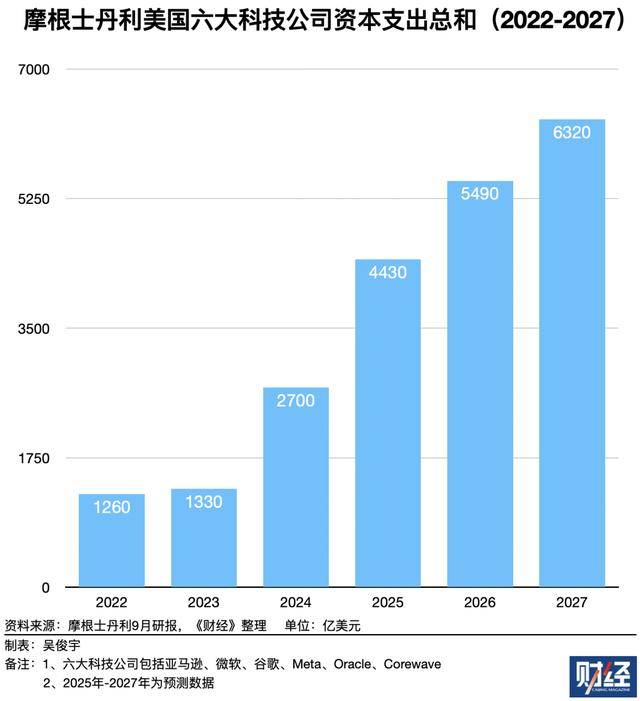

英伟达GTC华盛顿特区峰会披露的信息显示,目前全球六大主要科技公司和云厂商(亚马逊、微软、谷歌、Meta、Oracle、Corewave)都在大量采购英伟达的芯片。

摩根士丹利数据今年9月研报显示,这六家科技公司2024年资本支出总额2700亿美元,预计2027年资本支出总额将高达6320亿美元。

这意味着英伟达的芯片采购需求将被这些科技公司的资本支出支撑。英伟达的营收还将持续增长。

仍然难以被替代

英伟达市值不断增长的一个重要基本面是,它的产品和技术难以被替代。在数据中心AI芯片市场,它始终是首选,至少占据半壁江山。

高盛在今年9月曾在研报中预估2025年-2027年全球AI芯片需求量分别为1000万、1400万、1700万颗。其中,英伟达的GPU(图形处理器)芯片占比将从62%降至55%。其他厂商的ASIC(专用集成电路)芯片占比将从2025年的38%提升至2027年的45%。

在数据中心AI芯片市场,英伟达还有四个主要竞争对手,英特尔、AMD、高通、博通。它们近两年都在杀入这个市场。英特尔、AMD原本就有AI芯片业务。博通近两年正在帮助谷歌、OpenAI设计自研AI芯片(报道详见《与博通CEO对话时,奥尔特曼透露OpenAl未来几年将有30GW算力》),高通则是时隔五年重新进入AI芯片市场(报道详见《挑战英伟达,高通时隔五年再度入局AI服务器芯片赛道》)。

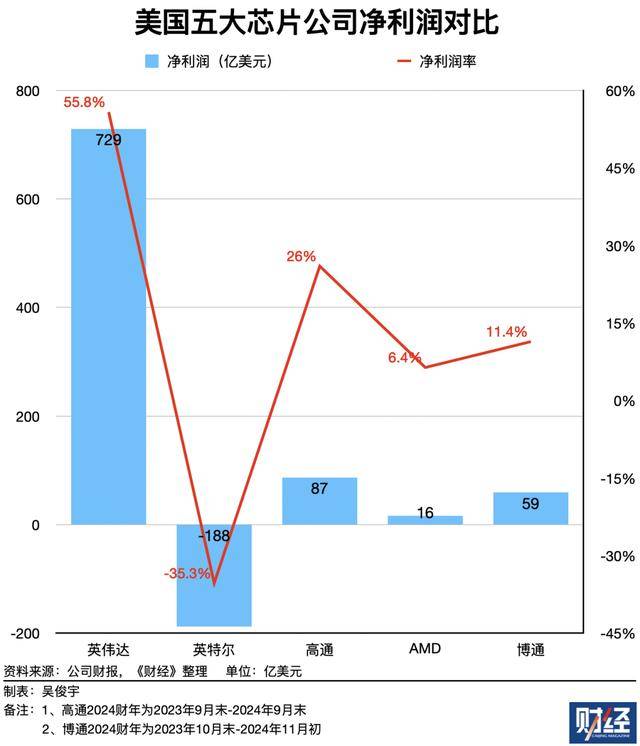

然而,英伟达2024年的净利润729亿美元,甚至还超过其他美国四大芯片公司英特尔、AMD、高通、博通净利润总和的162亿美元。

英伟达财报显示,2024年营收1305亿美元,同比增长114.2%;净利润729亿美元,同比增长144.9%。当年净利润率高达55.8%。

英特尔2024年净利润-188亿美元,净利润率仅为-35.3%,高通2024财年(2023年9月末-2024年9月末)净利润87亿美元,净利润率仅为26.0%,AMD 2024年净利润16亿美元,净利润率仅为6.4%,博通2024财年(2023年10月末-2024年11月初)净利润59亿美元,净利润仅为11.4%。

一位资深算法工程师今年10月对《财经》表示,英伟达今天在芯片市场获得了超额利润。这吸引了其他玩家参与竞争。理论上这会逼迫数据中心AI芯片的资本回报率向市场均值靠拢。然而,正是因为CUDA(英伟达的软件开发工具链)的存在,英伟达拥有了守住超额利润的护城河。

CUDA是英伟达难以被替代的秘密。英伟达通过CUDA这套软件开发工具链,建立起了强大的生态壁垒。CUDA 2006年诞生,已使用接近20年。

全球90%的AI开发者都依赖CUDA开发应用,超过500万开发者、数据科学家和研究人员都在使用CUDA开发应用、训练AI,大型科技公司、自动驾驶企业和科研机构过去近20年中,已经积累了无数专门为英伟达GPU优化的代码。

目前数据中心AI芯片分成两大类,分别是英伟达的GPU,以及其他公司的ASIC芯片。

从技术差异来看,GPU是图形处理器,它的通用性更强。GPU最初为渲染3D图形而生,但这种架构恰好非常适合AI算法,尤其是大模型所需的大规模矩阵运算,因此成为目前最主流的AI芯片。ASIC则是一种专用芯片,它一旦设计完成并大规模量产,单颗芯片制造成本可能低于同等性能的GPU。

除了英特尔、AMD、高通、博通,英伟达还有更多潜在的替代者——它的客户,也就是拥有云计算业务的大型科技公司。

虽然目前大部分科技公司都在采购英伟达的芯片,但它们不想完全依赖英伟达,正在尝试采用ASIC技术路线探索新的路线。大型科技公司正在定制数据中心专用的ASIC芯片,其中包括谷歌的TPU系列、亚马逊的Trainium系列,华为的昇腾系列、阿里的PPU系列、百度的昆仑芯系列。

上述资深算法工程师进一步解释,至少未来2年-3年,英伟达GPU都将占据数据中心AI芯片的主导地位。尤其是在模型训练环节,英伟达的GPU难以被替代。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏